観光パンフレット

- 詳細

- カテゴリ: 未分類

- 2022年4月26日(火曜)09:23に公開

観光関連パンフレット

南風原町の観光に関するパンフレットのPDFファイルをご覧いただけます。それぞれのパンフレット表紙の画像をクリックすると、PDFファイルのダウンロードが始まります。

※パンフレットの掲載内容は、予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

エリア別パンフレット

南風原町内にある字(あざ)を紹介したパンフレットです。町内それぞれの地域ごとに伝統芸能や観光スポットなどをくわしく掲載しています。

|

|

|

|

|||

| 南風原町 与那覇 令和元年度改訂 |

南風原町 宮城 | 南風原町 大名 令和3年度改訂 |

南風原町 新川 | |||

| >>PDFダウンロード | >>PDFダウンロード | >>PDFダウンロード | >>PDFダウンロード |

|

|

|

|

|||

| 南風原町 宮平 | 南風原町 兼城 平成30年度改訂 |

南風原町 本部 | 南風原町 喜屋武 令和元年度改訂 |

|||

| >>PDFダウンロード | >>PDFダウンロード | >>PDFダウンロード | >>PDFダウンロード |

|

|

|

|

|||

| 南風原町 照屋 令和元年度改訂 |

南風原町 津嘉山 平成30年度改訂 |

南風原町 山川 令和4年度改訂 |

南風原町 神里 令和3年度改訂 |

|||

| >>PDFダウンロード | >>PDFダウンロード | >>PDFダウンロード | >>PDFダウンロード |

【WEB版】津嘉山の綱曳き

- 詳細

- カテゴリ: 未分類

- 2020年9月04日(金曜)18:00に公開

津嘉山の綱曳き

津嘉山の綱曳きの歴史は古く、約650年前から続いている伝統行事と言われております。毎年豊年を祈願し、旧暦6月26日に開催されています。

かつての津嘉山は稲作が盛んで、「琉球王府の台所」といわれたほど琉球王朝からの信頼が厚く、尚敬王(しょうけいおう)時代には地域のシンボル的な旗である旗頭(はたがしら)を東西各1旗、御拝領しました。その旗頭は綱曳き行事の際に披露され、東の一番旗の「國泰」、西の一番旗の「太平」という文字と装飾は、ずっとそのまま守り継がれています。

津嘉山の綱曳きは、東(アガリ)と西(イリ)から旗頭を先頭に、王府の首里から習ったといわれる伝統的な打ち方が継承された鉦鼓隊(ソーグタイ)が続き、スネーイを行いながら、津嘉山小学校敷地内にて綱曳きが行われます。

鉦鼓隊(ソーグタイ)

カナチグチガーエー

綱寄せ

綱曳き

綱曳き棒

【WEB版】照屋の綱曳き

- 詳細

- カテゴリ: 未分類

- 2020年9月04日(金曜)18:00に公開

照屋の綱曳き

照屋の綱曳きは永い眠りについていた。

「青年会が盛り上がれば地域も元気になる!」と2009年に照屋青年会を復活!

青年会のみなぎる情熱は、照屋の人々の心を一つにし、2010年に綱曳きをも復活させた!!

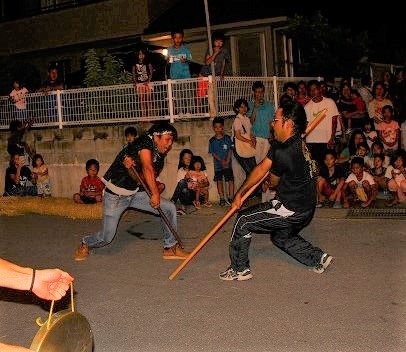

照屋の綱曳きは、子ども達の道づねーから始まる。地域内を銅鑼(ドラ)を叩き「ハーイヤ」と声を張り上げながら巡り、その後地域の方々がぞくぞくと公民館へ集まり、人数が集まったところで綱曳きが始まる。

綱寄せを行った後、子ども達の綱曳き棒が行われ、その後青年会による綱曳き棒が行わる。盛り上がりがピークになったところで、綱曳きが始まり、

引き終わると、女性たちの綱曳き唄が行われる。

綱曳き棒

綱曳き

綱曳き唄

【WEB版】兼城の綱引き

- 詳細

- カテゴリ: 未分類

- 2020年9月04日(金曜)18:00に公開

兼城の綱引き

南風原の綱ひき中でも異彩を放つ用具を使う兼城!龍の頭と蛇の胴を持つ龍蛇(ジャー)といわれる用具です。

口から放たれる聖なる火は、兼城の災いや汚れを焼き清めると云われ、あざやかな火花が綱引きの夜を盛り上げます。龍蛇(ジャー)は、兼城の女性神の姿が変じたもの、という伝説もあるそうです。そのためか今なお、「女性が触れてはいけない」という決まりがあります。

そして、大雨や台風で、綱が曳けないという事態にあっても、「ジャーの火噴きだけは、欠かさず行う」という決まりがあります。

旗頭(はたがしら)

まち棒うずまき

綱引き棒(つなひきぼう)

綱引き

【WEB版】宮城の綱曳き

- 詳細

- カテゴリ: 未分類

- 2020年9月04日(金曜)18:00に公開

宮城の綱曳き

宮城の綱曳きは、旧暦6月15日のルクグァチウマチーに「ウマチージナ(御祭綱)」と旧暦6月26日のアミシヌウグァンに「ウフジナ(大綱)」を行います。

昔、稲作が盛んであったころ、稲の結実を静かに待ち望み、太鼓や三線などの鳴り物を禁止するなどで身を慎みました。その禁欲生活がはれるのが、旧6月15日のウマチージナ(御祭綱)です。次の年の豊年と雨を願う旧6月26日のウフジナ(大綱)と、宮城では2回綱曳きが行われます。ウフジナでは東西それぞれ勇壮な旗頭が見られます。

道づねー(ヌンドゥンチにて奉納と祈願)

ノロ殿内 奉納ガーエー・空手

.jpg)

綱曳き唄(メーモーイ【太鼓に合わせ婦人たちが踊る】)

綱曳き(2回曳き、2回目は勝者が勝ちを譲る)

【WEB版】喜屋武の綱引き

- 詳細

- カテゴリ: 未分類

- 2020年9月04日(金曜)18:00に公開

喜屋武の綱引き

喜屋武の綱引きは、その荒々しさから「喧嘩綱」と呼ばれています。

1年間で綱引きの夜にしか体感できない独特の「喜屋武の熱気」は力強い魅力を放ち、喜屋武の人の誇りとなっています。

喜屋武の綱引きの特徴は、その飾りっ気のなさであるといえるかもしれません。いつの頃から始まったのかはわかっていませんが、綱の固定位置をめぐり、若者同士で繰り広げられる肉弾戦や、集落に響く怒号は圧巻の一言です。2 日間で3 回引かれますが、東西ともに3戦3勝を目指し、お互い一歩も譲らず、長時間の勝負になることも。

苦難の時代も乗り越えて、受け継がれてきた喜屋武の綱引き。これからも喜屋武の老若男女に愛され、引き継がれていくでしょう。

綱寄せ

綱引き棒

やっちゃい

綱引き